第一期 关于心理与心理健康的那些事

2020-12-03 15:23:55 浏览数:0

关于心理与心理健康的那些事

我们对现实的种种看法,交织成一张心灵地图。要能安然走完人生中美好却又艰辛的长路,最大的挑战在于它需要不断的修订;然而修订的工作往往艰苦,令人却步。

M. Scott Peck, M.D(著) ——《心灵地图》

心理是什么?

我们在日常生活中经常会用到“心理”这个词语,也经常会用一些情绪词语,如“难过”、“生气”、“高兴”来描述自己的内心感受。我们通常会认为,心情是一个人心理状况的晴雨表,也就是“心理”的全部内容了。如果你这样想的话就OUT了!其实,“心理”包含的成分之多,足以涵盖我们生活的方方面面。

首先,心理是脑的机能,是脑对客观物质世界的主观反映。

大量研究证明,心理与脑的活动密切相关。客观现实是心理的源泉和内容,大脑是“加工厂”,“原材料”来自于客观的现实。我们之所以能够看、听、体验饥饿寒冷、能够运动、注意、思维,都是因为有一个健康的脑。

其次,人的心理包括心理过程和个性心理特征两个方面。

心理过程包含“知、情、意”三个方面。

认知:包含我们的感觉、知觉、记忆、思维、想象,如身体感觉、科学认知、认识社会、背诵课文、考试答题、想象力等都属于这个范畴。

情感:包含我们短暂的情绪和深厚的情感,如愉快、悲伤、愤怒、恐惧等简单情绪,也包含委屈、嫉妒、纠结等复合情绪。热爱、憎恨、敬重则属于社会情感。

意志:包含意志形成和意志行动的过程,如我们怎样做决定、如何设计目标,以及如何去实现。

个性心理特征则包括了需要、动机、兴趣、信念、价值观、气质、性格、能力等,它反映了一个人的比较稳定的特色风貌,体现了个体与个体间的差异。我们说的“千人千面”、 “人各有志”、“能力有高低”等说的就是它们了!

心理健康的标准是什么?

1948年世界卫生组织(简称WHO)成立时,在宪章中把健康定义为:“健康乃是一种生理、心理和社会适应都日臻完满的状态,而不仅仅是没有疾病和虚弱的状态。” 同时,为了加深人们对健康的认识,WHO还明确提出了健康的十条标准:

♦ 有充沛的精力,能从容不迫地担负日常工作和生活而不感到疲劳和紧张;♦ 态度积极,勇于承担责任,不论事情大小都不挑剔;

♦ 精神饱满,情绪稳定,善于休息,睡眠良好;

♦ 能适应外界环境的各种变化,应变能力强;

♦ 自我控制能力强,善于排除干扰;

♦ 体重得当,身体匀称,站立时头、肩、臂的位置协调;

♦ 眼睛炯炯有神,善于观察,眼睑不发炎;

♦ 牙齿清洁,无空洞,无痛感,无出血现象,牙齿和牙龈颜色正常;

♦ 头发有光泽,无头屑;

♦ 肌肉和皮肤富有弹性,走路轻松协调。

由这十条标准可以看出,健康包括身体和心理两方面的健康,二者相互影响,相辅相成,缺一不可。那么,怎样才算是心理健康呢?

国内外许多心理学家从不同的角度对心理健康的标准进行了归纳,其中有代表性的是美国心理学家马斯洛和米特尔曼经过多年研究于1951年提出的心理健康十标准:

(1)有足够的自我安全感;

(2)能充分地了解自己,并能对自己的能力作出恰当适度的评价;

(3)生活理想切合实际;

(4)不脱离周围现实环境;

(5)能保持人格的完整与和谐;

(6)善于从经验中学习;

(7)能保持良好的人际关系;

(8)能适度地渲发泄情绪和控制情绪;

(9)在符合集体要求的前提下,能有限度地发挥个性;

(10)在不违背社会规范的前提下,能恰当地满足个人的基本需要求。

心理健康与否的边界

长期以来,人们习惯于将人的心理正常与否看作黑白分明的事情,也经常会用异样的眼光看待精神障碍病患。然而,人的心理是一个动态的复杂过程,“病”与“非病”是有着严格界定标准的[1]。

从症状学角度来讲,诊断一个人心理是否健康应遵循以下三条基本准则:

一是心理过程具有完整性和协调性,即心理活动中的认知、情感、意志三个过程内容要完整、统一、协调;

二是心理活动与外部环境具有同一性,即个体能够根据客观环境的需要和变化,不断调整自己的心理行为,使所思所想、所作所为能正确反映外部世界,无明显差异,达到与客观环境保持协调的状态;

三是个性心理特征具有相对稳定性,即人的个性心理特征在没有重大的外部环境改变的前提下,气质、性格、能力等个性特征相对稳定,行为表现出一贯性。

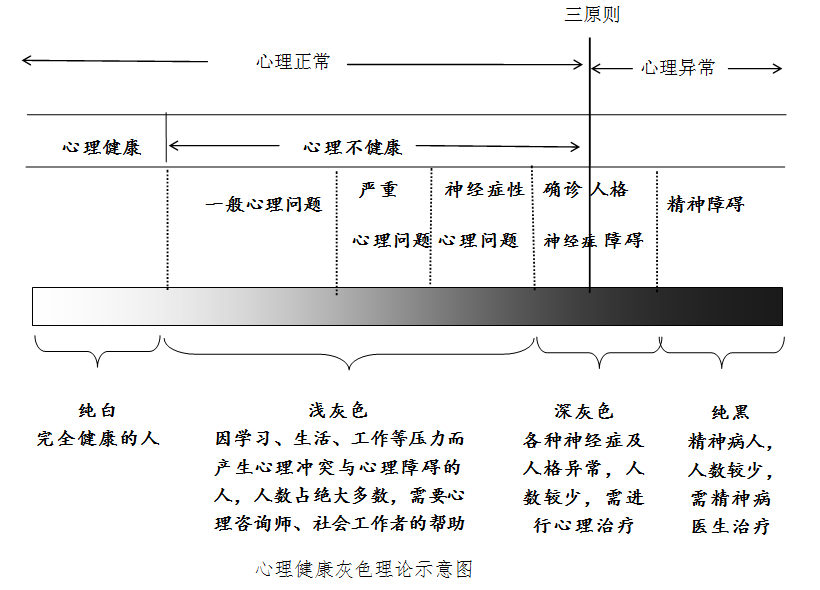

从个体心理障碍的发展规律来看,其实人的心理正常与不正常并无明显界限,它是一个连续变化的过程。一个正常人可能会因为内外因素交加而处于抑郁心境,甚至躁狂发作;但也有可能经过环境改善和个人学习减缓症状,逐渐趋于正常。

从群体心理障碍的分布来看,如果将人的心理正常比作白色,心理不正常比作黑色,那么在白色与黑色之间存在着一个巨大的缓冲区域——灰色区域。大部分人的心理困扰、心理冲突都处在灰色区域内,并没有达到黑色“病”的程度。若结合诊断标准,则可以下图表示。

这些心理困扰、心理冲突并不陌生,它可能发生在任何一个人身上。它可能出现在你劳累一天后的夜里,内心充满了自我怀疑、否定和贬低;也可能出现在执行重要任务的前一秒,紧张到全身发抖甚至想要退出;它可能是你面对几个选择时无法理出头绪,陷入纠结和两难,还可能是你感到与人无法亲近,感到没有人可以信任和依靠;它还可能是你内心的烦乱、紧张、焦虑、坐立不安……心理问题的发生,既有外界因素,如生活环境、重要事件会影响你的认知、情绪和行为;同时,内在因素,如个人心理特质,内向、敏感、过分理性、过分追求完美的人格特质也会使你受到负面情绪的侵袭。

如果你经常处于上述的心理状态,那么你可能就处在“灰色”区域里。这时,你可以寻求家人、朋友、同事的帮助,也可以尝试心理咨询,可能会帮助你更好的面对自我,解决问题[2]。

一般来说,处于“深灰色”和“黑色”区域的人数较少,大概在10%左右[3]。各类人格障碍和精神障碍的分类亦有严格界定[4],他们需要在精神卫生专科医院进行规范的药物治疗和心理治疗。

人格障碍(personality disorder)是指明显偏离正常且根深蒂固的行为方式,具有适应不良的性质,其人格在内容上、质上或整个人格方面异常。由于这个原因,病人遭受痛苦和/或使他人遭受痛苦,或给个人或社会带来不良影响。人格的异常妨碍了他们的情感和意志活动,破坏了其行为的目的性和统一性,给人以与众不同的特异感觉,在待人接物方面表现尤为突出。人格障碍在青少年期大多表现为品行障碍,成年期常见的人格障碍包括:偏执型人格障碍、分裂样人格障碍、边缘型人格障碍、自恋型人格障碍、强迫型人格障碍、反社会型人格障碍、表演型人格障碍、依恋型人格障碍等。

精神障碍是指大脑机能活动发生紊乱,导致认知、情感、行为和意志等精神活动不同程度障碍的总称。许多精神障碍患者有妄想、幻觉、错觉、情感障碍、哭笑无常、自言自语、行为怪异、意志减退等症状,绝大多数病人缺乏自知力,不承认自己有病,不主动寻求医生的帮助。常见的精神病有:精神分裂症、躁狂抑郁性精神障碍、更年期精神障碍、偏执性精神障碍及各种器质性病变伴发的精神障碍等。

一般来说,经过科学治疗,个体在“心理健康”和“心理不健康”状态之间是可以转化的。当我们遇见一位曾经诊断为抑郁症,或者正在服用精神类药物的患者,请给TA一个鼓励。

没有任何一个人能够保证在漫长的几十年时光里不会遭受负面情绪和精神障碍的侵袭。

而爱,是消弭痛苦的最好良药。

——你们的心理老师:利萍

扫描二维码收听本期节目

[1] 参考人社部国家心理咨询师职业资格认定教材(2002-2017年)。

[2] 心理咨询仅限于帮助当事人解决轻度心理问题,其流程包含心理评估、建立关系、签订协议、效果反馈等。在您寻求心理咨询前,请查询心理咨询师学历背景、培训背景、所属流派,以及是否获得国家心理咨询行业认可证书。若超出心理咨询范畴,请您寻求具有职业资格的专科医师或心理治疗师的帮助。

[3] 中国精神卫生调查(CMHS)是一项具有全国代表性的横断面流行病学调查。该研究起于2012年,研究结果于2019年2月发表于Lancet Psychiatry。调查对象涉及全国31个省的157个县/区32552人。结果显示:焦虑障碍患病率最高(4.98%),心境障碍患病率居第二(4.06%),酒精药物使用障碍排第三(1.94%),精神分裂症及其他精神病性障碍患病率为0.61%。

[4] 感兴趣的读者可以参阅《DSM-5鉴别诊断手册》和ICD-10-CM。

- 上一篇: 第二期 揭开心理咨询的神秘面纱

- 下一篇: 没有了

友情链接: 教育部 人力资源与社会保障部

Copyright 2008 青岛农业大学版权所有 Ver 6.5 鲁ICP备13028537号-1 鲁公网安备 3702140200104号

地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号 邮编:266109 电话:0532-86080222

站长统计 意见反馈